近日,公司张鑫俊博士与中国科公司古脊椎动物与古人类研究所的汪筱林研究员领衔的研究团队首次在翼龙胃容物中提取出植硅体,为翼龙的植食性提供了直接的化石证据。该研究成果近期在线发表在国际知名学术期刊《Science Bulletin》(科学通报)上。中国科公司古脊椎所的蒋顺兴和公司的张鑫俊为共同第一作者,古脊椎所的汪筱林和吴妍为共同通讯作者,其他作者包括古脊椎所的硕士研究生郑明聪以及来自巴西国家博物馆/里约联邦大学的Alexander W.A. Kellner。

翼龙食性研究的不断探索:食物残留是关键

翼龙是最早具备主动飞行能力的脊椎动物类群,起源于晚三叠世,并于白垩纪末期与非鸟恐龙一同灭绝。长久以来,古生物学家对这些空中霸主的食性提出了各种假说:吃虫、捕鱼、滤食,亦或者是以植物为食?为了回答这一问题研究者通过各种途径,如骨骼形态、功能分析,食物残留等,然而仅有一两个翼龙类型在食性上能达成一致,主要原因还是缺少直接的化石证据。目前已经报道的保留有胃容物的翼龙化石标本仅有6件,除了一件三叠纪的真双型齿翼龙之外,其他都是来自晚侏罗世索伦霍芬的喙嘴龙,胃容物也主要以鱼类残留为主,有些可能有一些小的无脊椎动物的碎片,还有的则是完全无法辨识的物质了。近年来,汪筱林领导的翼龙研究团队对翼龙食性的相关研究已经取得了一些进展。首先在晚侏罗世燕辽生物群中一大一小两件鲲鹏翼龙标本上所保存的食团中,发现了与翼龙生活于同一时期的一种未命名的古鳕鱼类的鳞片,确认了鲲鹏翼龙从幼年到成年都是以这种古鳕鱼类为食;其次,热河生物群的坎波斯翼龙化石附近发现以真骨鱼类为主的食物残留,结合其前端牙齿缺乏切割适应特征(挑战帆翼龙类侧扁齿仅适食腐的传统观点),支持捕鱼是其重要取食方式的观点;再次,头部再研究揭示其牙齿表面特殊模式结构及齿列最后端聚集在一起的3-4颗牙齿,指示其以带壳软体动物为食,无齿上翘的吻端及角质鞘可能用于泥沙中搜寻食物。

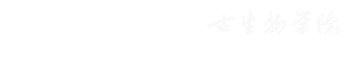

此次研究团队在一件中国翼龙的标本上发现了一个长约7.7厘米,宽约2.9厘米的近椭圆形胃容物,在这个胃容物中没有发现肉眼或者普通显微镜可以识别的任何食物残留。通过针对平板化石的CT扫描,发现这一胃容物介于肋骨和腹膜肋之间,这一现象证明了这个胃容物是原位保存的,并不是后期叠压形成的。这一胃容物可以分为前后两个部分,前三分之二和后三分之一这件有一个收缩的区域将其分隔开,前部可能对应了翼龙的腺胃而后部对应了肌胃,这也与之前认为的翼龙的胃部可能也出现的功能性的分区的观点相一致。

植硅体全新拓展:翼龙也被纳入研究范畴

植硅体是植物在生长过程中吸收土壤中的硅酸盐 (silicic acid) 并沉积在细胞壁内、细胞间隙,甚至是细胞质中形成的微小硅质体。不同的植物或者同一种植物的不同器官都可以产生各种不同形态的植硅体,同时这些植硅体相对都较为稳定,可以在很长的地质历史中与化石一起保存下来。即便如此,在中生代化石中的植硅体报道还是很少的。在非鸟恐龙中有两件报道,一件来自于印度中部的晚白垩世巨龙类的粪便化石,另一件是来自中国西北部的早白垩世基干鸭嘴龙类马鬃龙的牙结石。中生代鸟类中植硅体的唯一报道也来自于与这件翼龙相同的热河生物群,在热河鸟的胃容物中发现了属于被子植物的植硅体,也是首次通过植硅体来确认了热河鸟的食物类型。

在这件翼龙胃容物的一小片区域中提取出了超过300个的植硅体个体,这是首次将植硅体的发现扩展到翼龙这一飞行爬行动物中,在这300多个植硅体中表现出了多种不同的形态,有些多面体结构,可能属于阔叶植物;有些呈梭形,类似现代的木本植物;还有一些哑铃型的植硅体,可能属于被子植物。虽然目前通过这些植硅体还很难确认这一中国翼龙的食物类型,但也可能意味着它的食物来源比较广泛。

翼龙的胃石:翼龙植食性的另一重要证据

在这件翼龙胃容物中不仅发现了植硅体,还发现了大量的胃石,有两个最大的胃石位于胃容物的前部,而其他较小颗粒的胃石都分布在胃容物的后部。一般认为,胃石是来帮助消化植物纤维的。为了证明中国翼龙的植食性,还需要排除其他潜在的可能性。首先,研究团队对围岩进行了同样的植硅体提取,但是并没有提取出任何植硅体,这排除了胃容物中植硅体是埋藏过程或者是现代污染造成的可能性。如果翼龙是以其他植食性生物为食,那么在其胃中找到植硅体也是有可能的。不过鉴于翼龙类似于鸟类的快速代谢,如果以其他脊椎动物为食,会在胃容物中留下骨骼或者鳞片;如果以外骨骼较厚的昆虫为食,类似于现代鸟类,也会留下昆虫外骨骼的碎片,但是这些在胃容物中都没有发现。如果以外骨骼较薄的无脊椎动物为食,例如很多植食性的幼虫,那么就与胃容物后部大量的小颗粒胃石产生了矛盾。因为食虫类生物的胃石通常是被认为用来研磨无脊椎动物的外骨骼,而这些外骨骼较薄的无脊椎动物显然也不需要这么多胃石来帮助消化,所以以外骨骼较薄的无脊椎动物为食的可能性也基本排除。同时对与中国翼龙具有很近亲缘关系的古神翼龙的头骨强度和咬合力的研究也支持其为植食性。所以,综上所述,这些植硅体就是直接来自于中国翼龙的直接食物,这些胃石则是帮助其研磨这些食物的。

本研究得到了国家重点研发计划(2022YFF1301403)、国家自然科学基金(41877427, 42302020, 42288201, 42072028, 42202025)以及辽宁省属本科高校基本科研业务费专项资金(LJ202410166028)等资助。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927325006759

据悉,《Science Bulletin》(科学通报)前身为《Chinese Science Bulletin》(创刊于1966年),2015年1月更名并国际化,现由中国科公司(CAS)和国家自然科学基金委员会(NSFC)共同主办。基于科睿唯安2024年度发布的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR),Science Bulletin的最新影响因子为21.1。

中国翼龙胃容物中保存的植硅体和胃石